Mio cugino tossicodipendente, Stefano Cucchi e le parole sbagliate

Mio cugino è tossicodipendente. Ora è in una struttura per scontare una pena sostitutiva a quella carceraria almeno per tre anni.

Ho ritenuto questa premessa necessaria, per rispondere al mio collega giornalista, Peppe Iannicelli, che il 13 settembre 2018, alle ore 12:40, pubblicava su facebook un post di commento al film “Sulla mia pelle”, sulla vicenda di Stefano Cucchi (il post è disponibile nell’immagine ricavata con screenshot dal mio tablet in fondo all’articolo).

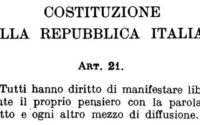

Non ritengo necessario rispondere al collega giornalista riguardo la sua opinione sul film. Ognuno è libero di avere ed esprimere la propria idea, guai se così non fosse. Sento il dovere di rispondere al signor Iannicelli per l’utilizzo delle parole, per cui non sembra aver mostrato quella accortezza e, soprattutto, quella responsabilità richieste per un professionista dell’informazione. Le parole sono importanti, fondamentali, sono la prima cosa che distingue realmente l’essere umano dal regno animale, e sono tutto ciò su cui si basa il nostro di regno (inteso come esistenza umana).

“Non mi piace la santificazione post mortem di uno spacciatore tossicodipendente come Cucchi che nella sua vita ha seminato morte e del quale invece si racconta solo l’epilogo oggetto di una controversa ed ancora aperta vicenda giudiziaria”.

Queste le parole esatte del collega Iannicelli.

La suddetta frase era anticipata da questa:

“La Costituzione prevede che le sentenze le emettano i tribunali non i social o le aule cinematografiche”.

Bene Iannicelli, vorrei correggere la sua prima “sentenza social”: che Stefano Cucchi fosse spacciatore non era stato ancora provato, visto che, dopo l’udienza preliminare, il processo nei suoi confronti non è mai andavo avanti per un semplice dettaglio: Cucchi è morto.

La seconda osservazione va doverosamente all’utilizzo tutto dispregiativo del termine “tossicodipendente”. Un uso che rientra nelle gabbie comunicative in cui la nostra società attuale sembra essersi letteralmente impantanata, dovendo ancora oggi tristemente constatare che tra adolescenti i termini “Down, mongoloide e gay” sono usati come insulti, o addirittura sono moventi di violenza. Una società in cui a qualunque livello, da quello più “alto” politico a quello della comunicazione, in maniera irresponsabile, si continua a non prestare attenzione all’uso dispregiativo di parole che, normalmente, descrivono “solo” uno stato personale degli esseri umani di nostro pari livello, creando così concezioni catastrofiche di persone di serie A e serie B.

Cosa vuol dire la sua frase, collega? Che un tossicodipendente non merita la ricostruzione di una storia? Cosa vuol dire che “serve ricostruirla tutta la storia”, perché accertare che fosse tossicodipendente priverebbe forse quella persona del diritto di tutela dei suoi diritti fondamentali, come tutti Noi? La storia da ricostruire è SOLO quella di quei sette giorni, perché le ecchimosi, le fratture, le contusioni e le lesioni interne che hanno causato la morte di Stefano Cucchi (come da atti giudiziari) non esistevano prima dell’inizio della sua detenzione. Che fosse tossicodipendente è assodato. Ma anche un essere umano tossicodipendente, al di là della storia che lo ha portato alla tossicodipendenza e quella della sua della sua famiglia, ha il diritto di essere trattato e considerato al pari di tutti Noi esseri umani e cittadini di questo Stato.

Motivo per cui non dovrei essere io a ricordare ad un altro giornalista che non esiste un “Tossicodipendente come Cucchi”, o come mio cugino, o in generale un “tossicodipendente come qualcuno”, ma che può esistere “una persona tossicodipendente”. Elucubrazioni mentali? No. Categorizzare uno stato personale autorizza alla etichettatura, al declassamento sociale, alla disumanizzazione. Questo un giornalista in primis non può ignorarlo. Mai. Perché, prima che tossicodipendente, prima che detenuto, prima del suo aggettivo (che in genere viene Dopo il sostantivo) una persona è, e resta, un essere umano con tutti i suoi diritti, persino in carcere, persino agli occhi di una società sempre in cerca di rabbia e vendetta da sfamare sui social (e non solo).

Chiudo rispondendo a Iannicelli sul “mestiere di familiare di vittima” (nel post si riferisce così alla famiglia Cucchi), con cui ancora una volta tenta di categorizzare ed etichettare migliaia di persone diverse: familiari di vittime di mafia, di abusi, di violenza e tortura, di strada, del lavoro, di inquinamento. Caro collega, quei “lavoratori del vittimismo” (come da lei definiti) sono i primi a insegnarci che non sempre il perdono sia ammissibile, è umano non riuscire a perdonare. Ma tantissimi di loro possono insegnarci soprattutto che non si vive per la vendetta, che le loro “storie” devono essere punti di ripartenza anche per chi, in quelle storie, ha la “parte del cattivo”. Ringrazio Giovanni, il padre di “Dodò” (Domenico Gabriele), ucciso a Crotone all’età di 11 anni dalla ‘ndrangheta, per avermi insegnato questo. E da cittadino chiedo scusa a Stefano Cucchi per l’uso smodato delle parole, di chi ancora tiene a sottolineare che fosse tossicodipendente, quasi a voler aggiungere un “dettaglio”, invece praticamente inutile alla ricerca della verità sulla sua morte. Chiedo scusa a mio cugino e a tutti coloro che oggi vivono o hanno vissuto questa condizione, perché qualcuno creda la si possa usare come un normale insulto o aggettivo di discredito.

Marco Giordano